Nel 1873 nasce a Torino la prima società di bocce della Penisola: i primi passi dei sodalizi subalpini

Il 1° maggio 1873 nasce a Torino la prima società di bocce della penisola, la “Cricca Bocciofila dei Martiri” così denominata perché i giocatori si sfidano nella piazza antistante alla chiesa dei Santi Martiri in via Garibaldi. La sede della società si trova in via Giulio nell’antico palazzo dei Gesuiti tra le vie Garibaldi, Stampatori e Barbaroux.

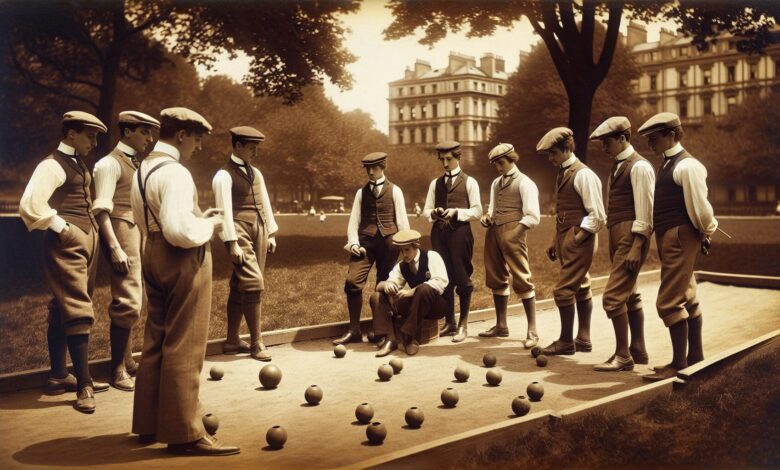

I fondatori sono magistrati, ufficiali in pensione, liberi professionisti e industriali appassionati del gioco e coinvolti da un’atmosfera di divertimento e ideali sportivi più che da una vera competizione. L’ambiente favorisce la partecipazione di persone che amano giocare a bocce per distrarsi dopo lunghi impegni. Tra gli appassionati amanti di una attività sportiva stimolante e democratica c’è anche Edmondo De Amicis, l’autore del libro “Cuore”. Non mancano incontri periodici in cui si confrontano gli appassionati come la “Partita di Stupinigi” che si svolge nel Parco del Castello.

Il successo dello sport deriva dalla semplicità delle regole: si giocava all’aperto, su spiazzi piani, naturali, “al libero”, senza recinzione o segnatura dei limiti, con il tiro di volo (a parabola) o con quello di raffa (radente). Una ventina d’anni dopo Angelo Pizzetti, poeta e giocatore pubblica a Torino nel 1893 un opuscolo intitolato “Il gioco delle bocce”, un polimetro in cinque canti edito da Paravia, in cui si esalta la bellezza e l’arte del gioco delle bocce in cui egli stesso si distingue.

Quando si cerca di tracciare una breve storia delle bocce a Torino occorre fare riferimento alla Rivolese, fondata a Rivoli e presieduta da un baffuto Giuseppe Doglio. L’anno seguente, il 3 aprile 1894, viene creato il Veloce Club di Pinerolo presieduto dall’avvocato Amedeo Brignone. Altre società si affermano entro un breve lasso di tempo: “Il Drago” amico de “La Cricca” e una sezione bocce presso la Palestra del Club Alpino Italiano di Torino.

Nel 1897 a Rivoli nasce anche la Federazione bocciofila, che celebra un’attività praticata in spazi non recintati “al libero”, con bocce di legno, soprattutto di pregiato quebraco, con un’andata a punto, il tiro a raffa e bocciata di volo. Intanto, anche i quotidiani locali esaltano la diffusione del gioco, tanto che la Gazzetta del Popolo del 6 marzo 1897 definisce le bocce come “…lo sport più democratico, più popolare, più diffuso…”. L’anno seguente nasce presso la sede della società “Il Drago” l’Unione Bocciofila Piemontese (U.B.P.) con presidente Paolo Streglio.

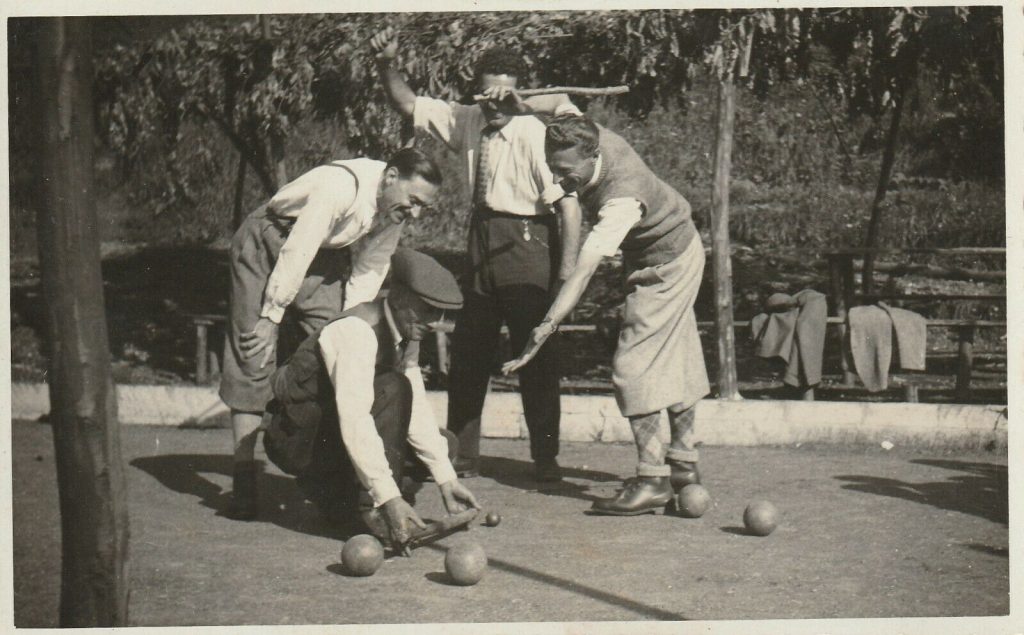

Intanto, lo sport coinvolge un sempre maggior numero di adepti, grazie anche all’esigua richiesta di spazio necessario e al tipo di struttura essenziale. Nel 1899 viene fondata la società “Tiro a Segno” che illustra lo spirito del gioco. Infatti, il gioco delle bocce si combatte tra due distinte parti o gruppi e si effettua col lanciare sul terreno, secondo le norme un determinato numero di bocce, di cui ogni gruppo dispone, in direzione di una boccia più piccola detta “boccino o pallino” che viene lanciata prima. Ogni getto completo di tutte le bocce dei due gruppi costituisce la “giocata” (mano).

Per creare una normativa omogenea viene stilato nel 1904 il primo regolamento di gioco che testimoniava l’interesse e la diffusione sempre più capillare di questo sport. Si svolgono vari tornei e la geografia degli spazi bocciofili si muove prevalentemente tra Piazza d’Armi, il Parco Michelotti, i giardini della Cittadella, sul piazzale del Martinetto. Lo scoppiò della Grande guerra non frenerà il desiderio. Nel 1915 nascerà la società “San Paolo” detta anche Cervo dal nome della trattoria in cui aveva sede. E da allora decine di altri sodalizi sorgeranno, tant’è che nel 1922 si conteranno a Torino oltre 30 società a dimostrazione di un diffuso interesse e anche una omogenea distribuzione tra le varie aree della città.

Massimo Centini