Dalle lingue di gatto a quelle di suocera: come declinare la parola “lenga” in piemontese

Sono decine i modi di dire e i proverbi piemontesi che contengono la parola “lenga”, nelle sue variegate accezioni, come organo della cavità orale o come idioma o dialetto

Sono davvero molte le frasi idiomatiche in piemontese che contengono la parola “lingua”,

intesa sia come linguaggio o idioma, sia come organo della cavità orale degli esseri umani o degli animali (il termine deriva dal latino “lĭnguam”, di diffusione romanza).

Vediamo di ricordarne qualcuna.

Intanto, una “lingua” (mi riferisco a quella di cui siamo dotati in bocca) può essere tagliente (“lenga tajenta” o “lenga afilà”), ovvero una “malalingua”: “Le lenghe grame a fan nen mal a j’òss, ma a fan mal a l’ànima” (Le malelingue non faranno male alle ossa, ma certamente possono ferire profondamente l’anima).

Il bon ton – e ancor più la saggezza e la temperanza – suggeriscono (anche quando si è indispettiti per un presunto sgarbo ricevuto o per una frase o un atteggiamento tenuto da qualcuno che ci è sembrato inopportuno e scortese) che è sempre meglio pensarci su qualche secondo prima di proferir parola e di rispondere ai nostri provocatori. Certo non è facile “porgere l’altra guancia” ad ogni schiaffo, ma un minimo di self-control può evitare ulteriori malintesi e un fatale peggioramento della situazione. Fortunatamente esistono persone che, pur di evitare un litigio o di ribattere pan per focaccia a un’offesa o a un epiteto poco gentile, si mordono la lingua (as mòrdo la lenga) per ten-la sarà antëccà (letteralmente: per impedire che esca di casa, ovvero dalla bocca). Ma non tutti ci riescono.

C’è poi invece chi parla a lingua sciolta, facendolo troppo spesso a cuor leggero (menand la bërtavela basta ch’a sia, ovvero articolando la lingua basta che sia), senza tenerla a freno; c’è chi parla a vanvera, e dice cose senza senso, solo perché ha la lingua in bocca (mach përchè a l’ha la lenga an boca). Ma questo è ancora un caso diverso, tipico di chi ha poco sale in zucca, e la parola gli esce prima ancora che sappia formulare un pensiero di senso compiuto.

Con una efficace sineddoche, il linguacciuto, ovvero il “ciaciaron“, è definito tout court “na lengassa”: una efficace espressione che spiega tutto da sola. C’è anche, a proposito, un proverbio che può essere di conforto per chi subisce le intemperanze di una “lengassa”: “Le lenghe a së straco quand che pì gnun a-j dà da ment” (Le lingue a lungo andare si stancano di parlare se nessuno le ascolta più).

Un altro noto proverbio sulla lingua, non privo di verità, è il seguente: “La lenga a bat andova ‘l dent a deul”, molto popolare anche in italiano (La lingua batte dove il dente duole). Ovvero: se c’è un tema, un argomento che ci può infastidire, è molto probabile che qualcuno finisca per parlarcene: e l’effetto è simile a quello di una lama rigirata in una piaga mai del tutto risarcita.

Nei modi di dire piemontesi, troviamo molti altri “tipi” di lingua: oltra alla lenga “longa” (tipica di chi è logorroico o di chi la vuol sapere troppo lunga), c’è ad esempio la lenga “pontùa” (letteralmente, lingua pungente, di cui è ovvio il significato). Avere la lingua “ampastà” o “spëssa” (Aver la lingua impastata o spessa) può essere sintomatico di un disturbo gastrico o di una cattiva digestione. La lenga “sëcca” (lingua secca) è invece la lingua dell’assetato. La “lenga ch’a brusa” è quella infiammata da un cibo troppo piccante (come il peperoncino) oppure quella rimediata da una scottatura per un boccone ingerito ancora troppo caldo.

Ël filèt ëd la lenga è il frenulo che ne regola il movimento e ci consente di modulare la voce e proferire le parole. Bellissimo, a questo proposito, è il termine piemontese dësgagia filèt che significa “scioglilingua”: in effetti, nulla più di uno scioglilingua può rendere agile e sciolto il frenulo della nostra lingua.

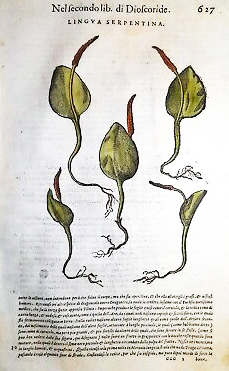

A sinistra: Lenga serpentin-a. A destra: Lenghe ‘d mare madon-a

L’altro significato di “lingua” – lo dicevamo in inizio di articolo – è quello di linguaggio (langagi), parlata, idioma. Non posso qui esimermi dal ricordare alcuni versi del poeta Edoardo Ignazio Calvo:

“Ognidun ant sò vilagi

dev avèj la gelosìa

dë spieghesse ant sò langagi”.

Ovvero: nel proprio contesto, nel proprio ambito, nel proprio villaggio, ognuno deve avere l’orgoglio, ma anche l’umiltà, di parlare la lingua del posto.

Curiosamente, il termine “lenga” è anche diffuso nel vocabolario degli erbivendoli e degli speziali, ed è usato per definire alcune erbe officinali: c’è così, ad esempio, la “Lenga ‘d can” (detta anche Erba cotela, scientificamente nota come Plantago lanceolata) o la “Lenga serpentin-a” (Lingua di serpe) per la forma allungata delle foglie di queste particolari specie vegetali. Ci sono anche le “Lenghe ’d mare madòna” (Lingue di suocera), note piante ornamentali da appartamento.

A sinistra: Lenga con ël bagnèt verd; al centro: Lingue di gatto; a destra: Linguine con le vongole

Cambiando contesto, e passando dalla Botanica all’Arte pasticciera, non possiamo dimenticare le “Lenghe ’d gat” (Lingue di gatto), deliziosi dolcetti ideali per il the. Ovviamente la parola “lingua” e i suoi derivati sono quanto mai presenti anche nel vocabolario della cucina, e non solo in quella piemontese: basti pensare alla Lenga con ël bagnèt o alle Lenghin-e (tipo di pasta che ricorda i tajarin) servite con le vongole.

Concludo con un altro curioso modo di dire sulla lingua: “Esse sudà fin-a sota la lenga” (Essere sudati fin sotto la lingua). Un paradosso, certo, ma molto esplicativo, colorito e divertente.

Spero di aver fornito ai cari Lettori un variegato campionario di locuzioni, modi di dire, proverbi piemontesi in cui è presente la parola “lenga”, termine effettivamente molto utilizzato nella nostra bella … “Lenga” piemontèisa.

Sergio Donna