Cibo e bevande dei nostri antenati nelle canzoni piemontesi di Ignazio Isler (seconda parte)

Seconda parte

Facendo seguito all’articolo uscito qualche giorno fa, pubblichiamo altre due canzoni scritte dal padre trinitario torinese Ignazio Isler, autore tra il 1730 e il 1770 di oltre 50 canzoni piemontesi, di quel genere comico-satirico popolare detto Tòni. Molte di queste canzoni, essendo come detto destinate ad un pubblico piccolo borghese e popolare, trattano di argomenti quotidiani, che appartenevano al vissuto del popolino torinese, che il poeta conosceva molto bene essendo parroco della chiesa della Crocetta. E parecchie di esse contengono, come appare ovvio, dei riferimenti ai cibi ed alla cucina.

Canzone XV (Tripudij di Barba Gironi pel nato figlio; 1742): vv. 21-28 e 101-120

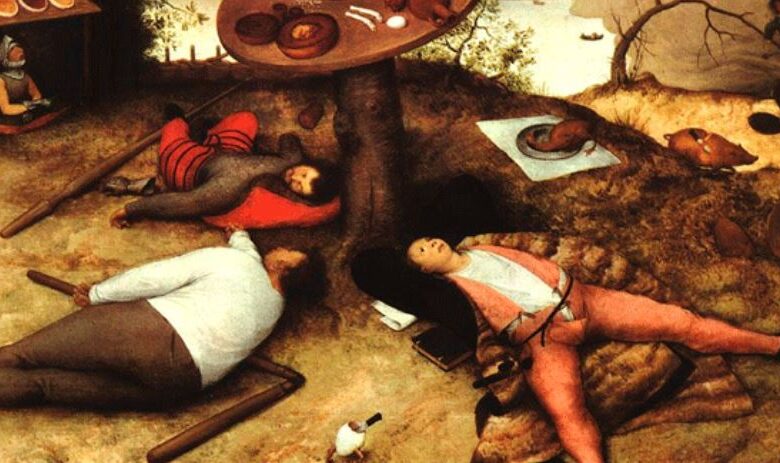

In uno scrittore come l’Isler non potevano mancare testi che trattassero momenti conviviali, per così dire, “pubblici”, quali quelli delle nozze o dei battesimi, come nella Canzone xv, in cui si descrive la gioia di Barba Giròni a cui è nato, pur in tarda età, un figlio. L’elemento comico della canzone consiste nel fatto che i cibi preparati per far festa sono quanto di meno appetitoso si possa pensare. Prima della festa vera e propria infatti si cucinano (vv. 21-24) panadasse (altrimenti dette anche panade, cioè minestre fatte d’acqua, o brodo, e mollica di pane o panepesto), preparate, in un concat (truogolo), al breu ’d zampat, cioè col brodo di cottura degli zampini (vale a dire «carne porcina con cotenna trita, salata, drogata, e insaccata nella pelle della zampa del majale», secondo il dizionario del Sant’Albino, uscito nel 1859). Segue (vv. 25sg.) una gallina (na pola), vecchia addirittura di 15 anni (ch’a l’avìa quìndes agn). Poi, al momento propriamente della festa di battesimo (vv. 101-120), agli invitati vengono ammanniti: na bela ambòsta, cioè una misura di capacità equivalente alla quantità contenuta nel cavo delle mani congiunte (potremmo tradurre quindi «una manata»), di luin e ravòt, cioè lupini e piccole rape (vv. 105sg.), già conditi in composta con (v. 108) ’d cocómer e ’d cossòt (cetrioli e zucchini); dopo di che la polenta (v. 109: na bela polentassa), ma tagliata a liste talmente sottili da sembrare biscotti (v. 112: ch’a smijavo bëscotin). Ciò che poi soddisfece al massimo la compagnia fu un mazzo di ravanelli (v. 114: un mass ’d bej ravanat), accompagnati da (vv. 115sg.) un bel gaviòt ’d salada/ tuta ’d pleuje ’d fasolat (un bel catino di insalata/ tutta di bucce di fagioli). La conclusione è affidata al bere un bocal ’d vin (v. 118), preso all’osteria.

Canzone XVI (Matrimonio delle figlie di Gelofrada; 1743): vv. 129-152

Abbiamo parlato di momenti conviviali “pubblici”: dopo il battesimo, a ruota nel Canzoniere segue il matrimonio, come nella Canzone xvi, che ci racconta del matrimonio delle figlie di cotal Lucressia Gelofrada (che è già stata protagonista della canzone xiv, in cui si esaminava il suo testamento in favore delle tre figlie; il nome della donna – in alcuni mss. Gilofrada – letteralmente significa una sorta di garofano selvatico, ma gergalmente vale anche “donna leggera, disinibita”). All’interno della descrizione del matrimonio tre strofe (17-19) si occupano del pranzo, il cui menù è ricchissimo, comprendendo: con ’d ran-e e con ’d lumasse/ ansem a tre crovass,/ una piatlà ’dsërvlëtte,/ un cioch rustì ant ’l forn,/ con ses o set siolëtte/ për guarnitura antorn (vv. 131-136); quindi rane e lumache, insieme a tre corvi, un gran piatto di frittura di cervella, un gufo arrostito al forno, sei o sette cipolline per guarnizione tutt’intorno. Seguono (vv. 137-144): Una mënestra ’d fava/ già tuta morinà,/ un bon bujì d’ crava/ con ’d rave carpionà,/ tre pich a la cialòta,/ la fricassà d’un foin,/ una stufà ’d marmòta/ con un ragó ’d luin: una minestra di fave, ma già tutte bacate, poiché intaccate dai parassiti (morinà, da morin, “gorgoglione”), un buon bollito di capra con rape marinate (in carpione), tre picchi in salsa di cipolle, cioè con la cialotada, una salsa fatta con scalogno (cialòta), aglio e acciughe, le frattaglie (fricassà non è la frittura, fritura, ma appunto le frattaglie o il fegato) di una faina, uno stufato di marmotta con un intingolo di lupini. Per concludere troviamo (vv. 145-152) che a l’han cujì na min-a/ e quatër cop d’agian/ për fé tanta farin-a/ da fé na cheuita ’d pan;/ a l’han empì ’d sëbrëtte/ prëstaje dai vësin/ ’d lambrosca con ’d brignëtte/ da fé na brinda ’d vin; hanno raccolto un’emina (misura di capacità, equivalente a mezzo staio, cioè circa 23 litri) e quattro coppi (poco meno di 3 litri; ⅛ di emina) di ghiande così da avere abbastanza farina per fare un’infornata di pane, e poi hanno riempito dei piccoli mastelli, prestati dai vicini, con lambrusca (uva selvatica) e susine piccole per fare una brenta (poco meno di 50 litri) di vino, evidentemente un vino da poco: una sorta di picheta o posca, come dirà in altre sue composizioni.

Dario Pasero