Cibo e bevande dei nostri antenati nelle canzoni piemontesi di Padre Ignazio Isler (1699-1788)

Prima parte

Ignazio Isler, padre trinitario torinese, ma di origini svizzere (il padre era infatti nativo di quella terra ed il suo cognome originario doveva essere Hyssler), scrisse, all’incirca tra il 1730 e il 1770, oltre 50 canzoni piemontesi, di quel genere comico-satirico popolare detto Tòni. Molte di queste canzoni, essendo come detto destinate ad un pubblico piccolo borghese e popolare, trattano di argomenti quotidiani, che appartenevano al vissuto del popolino torinese, che il poeta conosceva molto bene essendo parroco della chiesa della Crocetta (allora appena fuori della cinta muraria della città); parecchie di esse contengono quindi, come appare ovvio, dei riferimenti ai cibi ed alla cucina.

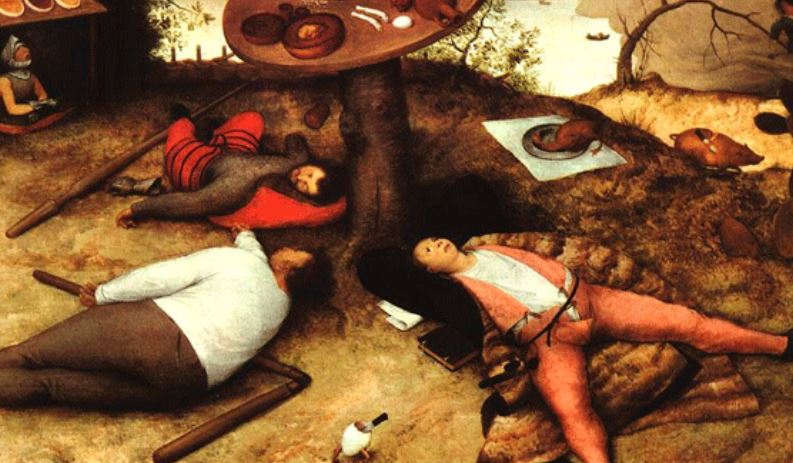

Nella Canzone V (Paese della Cocagna) del 1734 l’autore fa della famosa immagine popolare e tradizionale del paese della cuccagna, in cui – ça va sans dire – uno degli aspetti più sottolineati è quello del mangiare e del bere in modo eccezionale (sia in termini di qualità che di quantità); infatti dopo pochi versi introduttivi abbiamo subito una strofa (e precisamente la 2a) in cui compaiono cibi abbondanti e sopraffini: i formaggi, quali le rubiòle e piasentin (v. 10), di cui le strade sono tutte stërnìe (cioè «lastricate»), mentre le pertie (le pertiche delle viti) sono guarnite di sautisse e di bodin («salsicce e sanguinacci»; v. 12); infine le cioende (le siepi che delimitano le proprietà agricole < tardo lat. claudendae) producono dei salam così enormi che ògni doi fan la somà (vv. 15-16), cioè ne bastano due a riempire una soma d’asino.

Le rubiòle sono ovviamente i formaggi che ancora oggi chiamiamo «robiole», dal latino rubeola, cioè “rossiccia”, dal colore che talora essa assume nella stagionatura, mentre i formaggi piasentin sono quelli «di Piacenza», analoghi al parmigiano.

Nella quarta strofa (vv. 25-32) l’attenzione si concentra sulla pasta: fidej («vermicelli, capelli d’angelo»; dice il Sant’Albino, Gran dizionario piemontese-italiano, Torino 1859, che «havvene di più qualità, bianchi, gialli, mezzani, di pasta grossa») e macaron, cioè «maccheroni» (tipo di pasta corta: «sorta di pasta a foggia di cannoncini»; sempre Sant’Albino, cit.), che vengono conditi (acomodà) con formaggio, anche se non si specifica quale (anformagià), e poi con bur (burro) e sërvlà («scervellata»), cioè una sorta di sugo, composto di grasso e cervella di porco tritate molto finemente, salate, speziate ed insaccate come una sorta di sanguinaccio.

La strofa seguente (vv. 33-40) è dedicata invece a ghiottonerie di vario genere: le lasagne («pasta sottilissima tagliata a lunghi nastrini», Sant’Albino, cit.), di cui si dice che sono larghe tre dita (tre travers ’d di), le pagnottelle (michëtte), i marons glacés (maròn candì) e infine, in questa curiosa mescolanza di dolce e di salato, confetti (bombon) ed ali e cosce di cappone (d’ale e ’d cheusse de capon).

I versi dal 41 al 48 sono interamente dedicati alla polenta, di cui si dice che è già bell’e pronta e condita (bela e consa), dopodiché ci si concentra su di una sua qualità fondamentale: è talmente morbida che «fonde in bocca» (bin ch’a fonda tuta an boca), ragione per cui nessuno la tocca per lasciarla tutta agli sdentati (costi sensa dent/ ch’a na mangio alegrament).

I boschi, nel paese di Cuccagna, sono fondamentali in quanto producono una quantità incredibile (ed ovviamente gratuita) di ghiottonerie di ogni tipo: i noci le quajëtte (cioè «polpette» o «foglie di cavolo ripiene», quelle che in Canavese, ma anche altrove, si chiamano caponèt), le querce sono cariche di tartlëtte, cioè piccole torte (la tartra era una torta di latte, zucchero e uova sbattuti insieme, cotta nel tegame con sopra un coperchio), i gelsi sono coperti di ofele («biscotti, pasticcini, ciambelle»; l’oflé infatti è il «pasticcere») e i pioppi di giambele («ciambelle»), mentre le trìfole (i tartufi, ma all’epoca anche la patate erano chiamate in tal modo) seminati, e non spontanei, sono quasi passatempi per i bambini.

Dopo un semplice accenno ai canditi (v. 57: ròba candìa), arriviamo, sempre nate spontaneamente sugli alberi, alle mandolasse a la plarin-a (francesismo), cioè praline di grosse mandorle tostate nello zucchero, seguite, genericamente, dalla pastisserìa.

I pennuti trovano spazio alla strofa 10a (vv. 73-80), pronti già bell’e cotti, sia quelli selvatici (përnis e bëcasse) che quelli da cortile (polastr e colombòt).

Quanto al bere infine, il poeta gli dedica i versi dall’81 all’88, in cui vengono elencati vin ciairat (il chiaretto), moscatel (moscato) e malvasìa, sgorganti, ovviamente al posto dell’acqua, dalle fontane: per berli occorrono cope e san-e («coppe» e «boccali»).

Dario Pasero