Il Santuario di San Pancrazio a Pianezza e il “miracolo del piede” ripetuto due volte

La sagoma del Santuario di San Pancrazio a Pianezza con l’adiacente cupola ottagonale è visibile da molto lontano e per chi transita da quelle parti costituisce una sorta di magnetica attrazione, che invita a visitare l’imponente edificio di culto.

Percorrendo la Via San Pancrazio, si giunge all’omonima piazza antistante il Santuario, su cui si affaccia la Chiesa. Il porticato che le fa corona pare un abbraccio per pellegrini e visitatori e trasmette una sensazione di accoglienza e di pace, oltre ad indurre al raccoglimento e alla preghiera.

San Pancrazio, originario della Frigia (Asia Minore), è stato un giovane cristiano martirizzato per decapitazione il 12 Maggio del 304 d.C. a soli 14 anni, sulla Via Aurelia, a Roma, sotto l’impero di Diocleziano, per essersi rifiutato di rinnegare la fede cristiana. I suoi resti sono conservati a Roma, nella Basilica a lui dedicata.

La storia del Santuario di Pianezza, dedicato a San Pancrazio, è pluricentenaria. Non ci deve ingannare l’attuale aspetto della facciata, di stile neogotico: qui un edificio religioso era già presente molti secoli fa.

Facciamo un salto indietro, e precisamente al XV secolo. Correva l’anno 1450 quando qui avvenne un fatto miracoloso. Si era in aperta campagna, in quei tempi. Era il 12 di Maggio, e in quella lontana primavera inoltrata faceva caldo, molto caldo. Un contadino, tal Antonio Casella, stava falciando l’erba del suo prato. Era quasi ora di pranzo, e come sempre, lo raggiunse nel campo la moglie con un fagottino di cibo, per rifocillarlo: un pane, un po’ di formaggio, una fresca fiasca di vino. Ma il contadino, intento com’era nel suo lavoro, non si avvide che stava sopraggiungendo la donna, e con un colpo di falce le tranciò inavvertitamente un piede.

Fu in quell’occasione che i coniugi Casella ebbero una luminosa visione: apparve loro un giovane che provvide prontamente a ricongiungere il piede alla gamba della donna, invitando i due contadini a ricordare quel fatto miracoloso con un pilone votivo. Era San Pancrazio, apparso loro proprio nel giorno della ricorrenza del suo martirio, avvenuto il 12 Maggio del 304.

Il Pilone venne effettivamente eretto, sia pur con un po’ di ritardo. A un anno di distanza dal fatto miracoloso, il Pilone in realtà non era ancora stato costruito. Si racconta che in quell’occasione, il 12 Maggio del 1451, il piede della miracolata, per l’intervento del Santo, si fosse separato di nuovo dalla sua sede naturale: il voto venne allora solennemente rinnovato dai due contadini, e il miracolo dell’anno precedente si ripeté, questa volta in modo definitivo.

La notizia del “doppio” miracolo si diffuse a macchia d’olio in tutto il Piemonte e nevalicò anche i confini. Il Pilone, questa volta prontamente costruito, divenne un luogo di culto popolare, sempre più frequentato. I Pianezzesi gli fecero erigere intorno una Cappella campestre: l’afflusso dei pellegrini continuò in modo incessante e crebbe a tal punto da rendere necessario edificare un Ostello per la loro accoglienza e un Santuario dedicato al Santo, la cui venerazione si era diffusa in modo esponenziale.

Il Santuario fu fatto edificare a spese del Marchese Giacinto Simiana di Pianezza, il quale durante la guerra civile che aveva visto fronteggiarsi la reggente Madama Cristina e i cognati pretendenti al trono (il Principe Tommaso e il Cardinal Maurizio), aveva sostenuto i diritti della reggente. Madama Cristina aveva salvato l’indipendenza dello Stato e ottenuto per suo figlio Carlo Emanuele II la riconferma sul trono del Ducato. Il Simiana volle donare un convento agli Agostiniani di San Carlo di Torino, forse in riconoscimento della loro fedeltà madamista, che in Pianezza continuarono la loro opera per quasi 150 anni. La costruzione iniziò nel 1647 e fu ultimata nel 1657, in stile barocco, su un probabile progetto dell’architetto Francesco Lanfranchi. Nel 1657, Simiana fece porre una reliquia del Santo sotto l’Altar maggiore. Simiana morì 1677 e i suoi resti riposano tuttora nella Cripta del Santuario. Il Convento adiacente alla Chiesa venne tuttavia ultimato soltanto a metà del Settecento.

Durante l’occupazione napoleonica, gli Agostiniani Scalzi, come accadde per tutti gli Ordini religiosi, furono spogliati dei loro beni ed anche il Santuario di Pianezza venne smantellato.

Nel 1886 il complesso religioso venne affidato all’Arcidiocesi di Torino, che a sua volta lo concesse alla Congregazione dei Passionisti, che tuttora lo custodiscono. Accanto alla Cappella dell’Apparizione, i Passionisti fecero erigere anche un campanile, che venne però demolito durante i lavori di rifacimento del 1937.

Negli anni successivi alla Grande Guerra, si decise di rimaneggiare tutto il complesso. Tra il 1920 e il 1924, l’architetto genovese Lorenzo Basso lavorò alla realizzazione del Porticato antistante, che si articola in 44 arcate neogotiche.

Nel 1937 fu ridisegnata completamente la Cappella dell’Apparizione. Alla Cappella ora si accede dalla navata destra della nuova Chiesa, attraverso un cancello finemente lavorato. Al suo interno, si trova la Sala dedicata al Santo. La nuova Cappella, progetto dell’ingegnere Bartolomeo Gallo, ha pianta ottagonale. Al piano del Santuario, è stato conservato il venerato “Pilone dei Casella”. La Cappella ha una struttura in cemento armato, con sedici metri di lato: i pilastri sorreggono, con un sistema di archi a sesto acuto, l’alto tamburo e la volta, coronata da un cupolino luminoso, sormontato, dall’esterno, da una sottile guglia di rame e dalla croce. Alla Cripta sotterranea si può discendere attraverso due corridoi: vi sono affissi più di 25.000 ex-voto, a testimonianza dei numerosissimi miracoli, guarigioni e prodigi attribuiti al Santo.

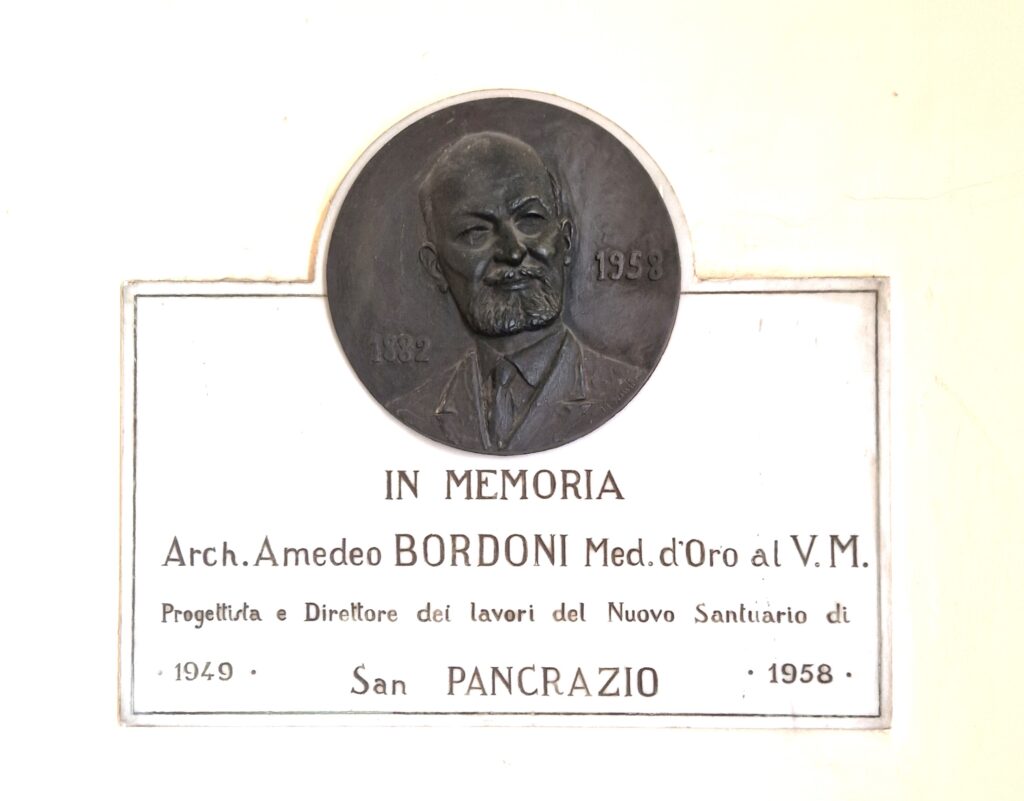

L’11 novembre 1948 iniziarono i lavori di demolizione del vecchio Santuario barocco, ormai fatiscente, ultimati nel 1949. Dopo di che s’intrapresero quelli per erigere la nuova Chiesa, coordinati dall’architetto Amedeo Bordoni (1882 | 1958).

Il Santuario odierno, come si è già ricordato, è in stile neo-gotico: la navata, anche se priva di affreschi, appare maestosa grazie agli slanciati pilastri neri che sorreggono la volta a vela. Sulla volta dell’abside è posizionato il “Redentore Glorioso”, datato 1957, opera del torinese Nicola Arduino.

Maestosa la facciata, iniziata nel 1956, rivestita in pietra bianca liscia e lavorata. In alto, campeggiano un rosone centrale a dodici petali ed una statua di San Pancrazio. Sono presenti anche quattro statue tetramorfe, simili a gargouilles, a simboleggiare la Sacra Quadriga degli Evangelisti (Matteo-uomo, Marco-leone, Luca-vitello, e Giovanni-aquila).

Come si è visto, molteplici sono state le fasi di attuazione del nuovo Santuario, così come oggi ci appare, con interventi successivi in epoche diverse, ma tutti attuati in modo armonico e coordinato per realizzare un maestoso complesso religioso di stile uniforme, che potremmo definire neogotico-toscaneggiante, sicuramente di grande impatto e magnificenza.

Sergio Donna