L’Egitto e i Savoia, una passione secolare nata sin dai tempi del duca Emanuele Filiberto

I Savoia ebbero un rapporto particolare con l’antico Egitto. Fin dai tempi del duca Emanuele Filiberto avevano cercato di far risalire le proprie origini e quelle della loro nuova capitale Torino all’antichità egizia. Celebre è il mito della fondazione che il primo storico della dinastia, Filiberto Pingone (1525-1582), racconta nel suo libro Augusta Taurinorum del 1577 e che Danilo Tacchino ha ben descritto nell’articolo pubblicato qualche giorno fa e visionabile QUI.

Una bella e suggestiva tradizione dei colonizzatori egizi che trovava anche un fondamento storico. Destò infatti grande scalpore a Torino la scoperta, avvenuta nel 1567, di un’iscrizione romana dedicata alla dea Iside, rinvenuta durante lo scavo del fosso della Cittadella: si pensò immediatamente all’esistenza di un luogo di culto “egiziano” nella stessa Augusta Taurinorum. Indubbiamente la scoperta archeologica avvalorò il mito della fondazione e il suggestivo racconto del Pingone.

Può essere nato così l’interesse per le “meraviglie” egizie che i duchi della dinastia dimostrarono di voler coltivare fin dal loro ingresso nella nuova capitale del Ducato di Savoia.

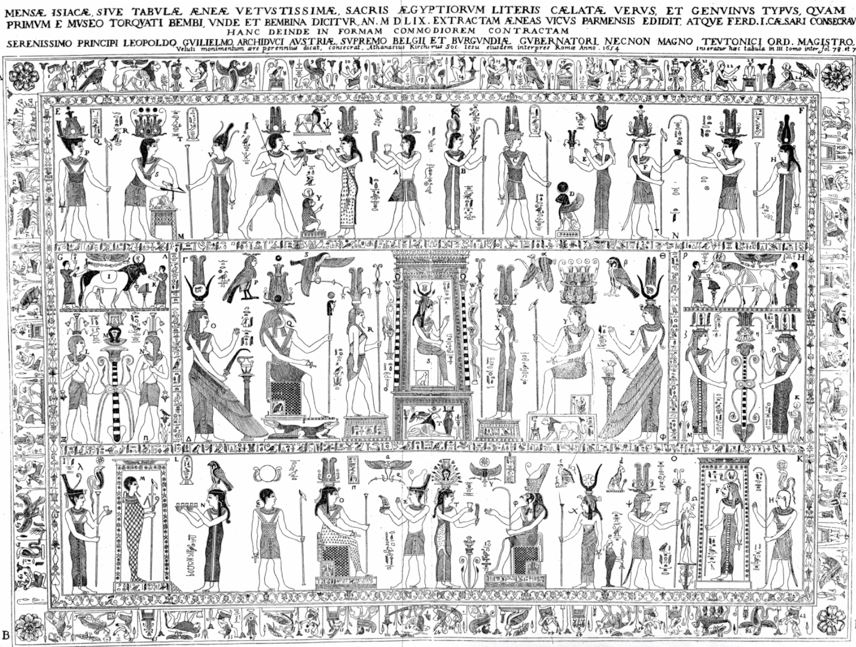

Una passione che contagiò prima di tutti il duca Carlo Emanuele I, portandolo ad acquistare, attorno al 1626, dai Gonzaga di Mantova la cosiddetta Mensa Isiaca, il Busto di Iside, e un centinaio di statuette e amuleti. Oggetti che poi si rivelarono non di produzione egizia, ma risalenti all’antichità romana e, per quanto riguardava il Busto di Iside, addirittura al Seicento.

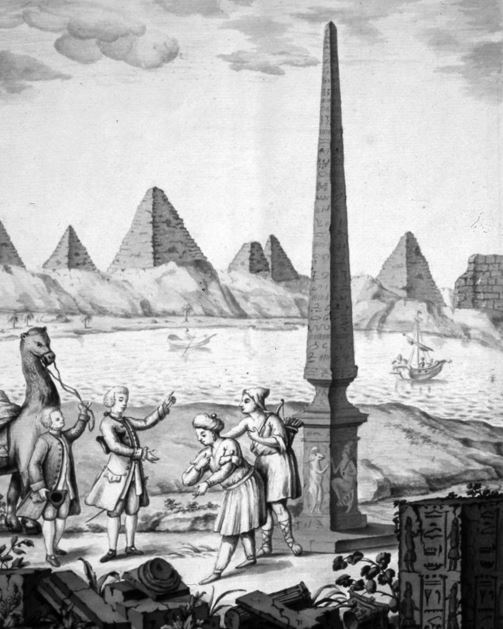

Nel XVIII secolo il re Carlo Emanuele III promosse la ricerca di “oggetti, mumie a altre antichità egizie” direttamente in Egitto. Organizzando nel 1760 una grande e costosa spedizione, con finalità commerciali e scientifiche, affidata al professore di botanica dell’Università torinese Vitaliano Donati. Era il momento nel quale il grande interesse per la civiltà dei faraoni stava evolvendo in un fenomeno culturale di larga portata, una vera e propria “egittomania”, diffusasi rapidamente in tutti i paesi europei.

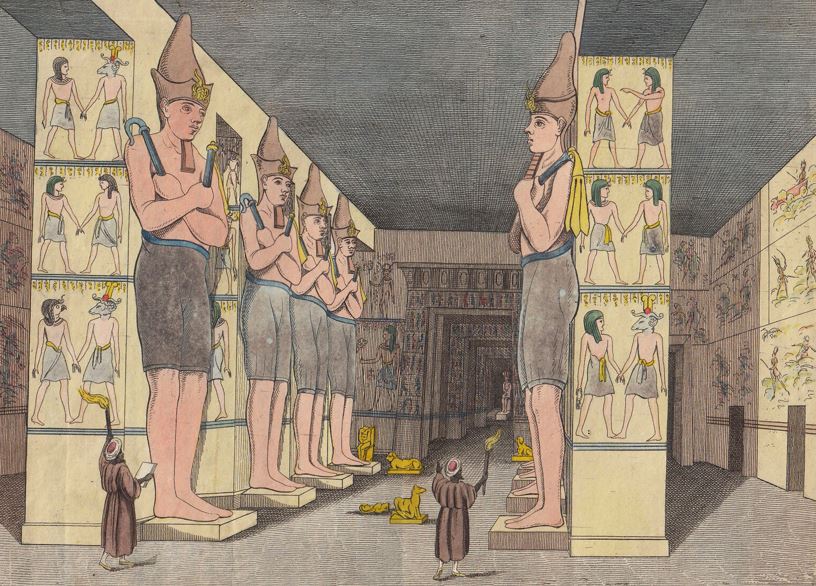

Le prime statue veramente egizie, delle dee Iside e Sekhmet, arrivate a Torino, furono esposte nel cortile dell’Università in via Po, destando lo stupore e l’ammirazione dei torinesi. Immortalate in dipinti e in disegni, furono riprodotte nelle tappezzerie e negli affreschi di molte residenze nobiliari. Una vera e propria corsa ad avere la “Sala egizia”, una mania che contagiò i nobili della corte sabauda e di cui rimangono le testimonianze nei castelli di Masino, Alpignano, Rivalta.

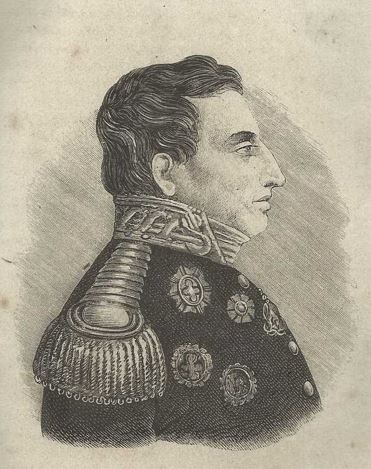

La vera svolta si ebbe però soltanto nel secondo decennio dell’Ottocento, quando il re Carlo Felice, convinto dagli studiosi dell’Accademia delle Scienze di Torino, acquistò la notevole raccolta egizia del console Bernardino Drovetti. Costui, originario di Barbania nel Canavese, dopo aver lavorato al servizio dell’amministrazione francese che governava il Piemonte napoleonico, era stato nominato console di Francia ad Alessandria d’Egitto. Qui si era dedicato, con uno speciale salvacondotto del viceré Mohammed Ali, alla raccolta sistematica di reperti dell’antico mondo dei faraoni: sarcofagi, statue grandi e piccole, mummie, oggetti, amuleti, papiri, e tante altre testimonianze che emergevano dalle sabbie delle più importanti città lungo il Nilo. Anche grazie alle sue capacità imprenditoriali, Drovetti era riuscito a formare un gruppo di fidati agenti che lavoravano per lui, scavando nelle tombe della Valle dei Re e in ogni luogo dove apparivano delle antiche rovine. Fra questi c’era anche un altro canavesano di Castellamonte, Antonio Lebolo.

Poco per volta la collezione si ingrandì e per Drovetti fu necessario pensare alla vendita del materiale, anche perché la ricerca di nuovi oggetti richiedeva sempre più cospicue quantità di denaro. Fece una proposta di vendita al Re di Francia, ma costui ritenne il prezzo richiesto (400.000 franchi) troppo elevato e la trattativa si arenò. A questo punto entrò in gioco un altro piemontese, il conte Carlo Vidua di Conzano. Grande viaggiatore, era capitato in Egitto, dove aveva conosciuto Drovetti e ammirato parte della sua straordinaria raccolta. Vidua convinse il console a fare una proposta al Re di Sardegna e, con un fine lavoro diplomatico, coinvolse suo padre, ministro del Re di Sardegna, e i potenti amici che aveva nella corte sabauda, affinché questi spingessero il sovrano ad acquistare la collezione: “Una collezione di un piemontese non può finire in un museo di un altro paese” aveva scritto Vidua. Le trattative andarono avanti qualche anno, ma alla fine Carlo Felice sciolse ogni dubbio e diede il beneplacito all’acquisto, per ben 400.000 lire piemontesi: 100 mila pagate subito, la somma rimanente a rate annue sul debito pubblico.

Più di 8000 oggetti giunsero a Torino fra l’estate 1823 e la primavera del 1824: 100 statue, 170 papiri, stele, sarcofagi, mummie, bronzi, amuleti e oggetti della vita quotidiana (vasellame, utensili, stoffe e oggetti di cosmesi, specchi, pettini, spilloni). Nacque così il primo Museo Egizio al mondo (novembre 1824) e la città divenne la capitale di uno splendido patrimonio scientifico da studiare con sistematicità.

La passione sabauda per l’Egitto continuò anche con re Carlo Alberto, che investì ingenti fondi per l’ampliamento delle collezioni del museo torinese. All’inizio del Novecento il re Vittorio Emanuele III finanziò personalmente con propri investimenti le campagne di scavo egiziane del grande egittologo biellese Ernesto Schiaparelli e del suo successore Giulio Farina. Erano le ultime occasioni nelle quali fu possibile acquisire, anche per la disponibilità del governo egiziano, migliaia di reperti per i musei italiani: Torino, già importante, assunse sempre di più il ruolo di principale polo europeo per lo studio dell’Egittologia, ruolo che ancora oggi la pone al centro di questa affascinante Scienza.

Mauro Minola

Per saperne di più: M. Minola, Faraoni a Torino. Storia, personaggi e misteri all’ombra del Museo Egizio, Il Punto, Torino 2024.