3 gennaio 1986: l’omicidio di suor Rosangela rimane senza un colpevole

Il 1985 si è appena concluso in modo tragico per il nostro Paese: il 27 dicembre un gruppo terroristico palestinese ha assaltato l’aeroporto di Roma Fiumicino compiendo una strage: 16 le vittime (di cui tre terroristi), una settantina i feriti. E quasi contemporaneamente un altro commando si rende protagonista di una strage allo scalo di Vienna.

L’anno è stato un susseguirsi continuo di tensioni: dall’attentato di settembre agli uffici della compagnia aerea British Airways al sequestro della nave Achille Lauro in navigazione lungo la costa egiziana tra Alessandria e Porto Said. Un anno di tensioni iniziato il 9 gennaio con l’uccisione a Torvajanica (Roma) di un agente dei Nocs da parte delle Brigate Rosse.

Il 1985 si chiude con il messaggio del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga che ricorda come il mondo sia «dolorosamente segnato da conflitti armati o latenti, mentre alcuni popoli, alcuni stati, vasti settori di uomini e donne vivono privi dei fondamentali diritti di indipendenza, di libertà, di giustizia e di eguaglianza; e altri popoli ancora sono drammaticamente alle soglie della sopravvivenza, quasi distrutti dalla fame e dalle malattie».

Riferendosi all’anno che sta per iniziarsi, auspica la realizzazione di «un ordine civile in cui venga battuta la violenza: la violenza del terrorismo interno, che è già stata moralmente e politicamente sconfitta insieme con la cultura della violenza, anche se la vigilanza è sempre necessaria, e la violenza della criminalità organizzata: si chiami essa mafia, camorra o abbia altra etichetta poco importa. E ciò anzitutto con un costume integro, morale e civile, personale e pubblico; con leggi del parlamento poste per la libertà dei cittadini e a difesa della libera e pacifica convivenza; con un esecutivo che sia vigile, tempestivo e risoluto nell’azione di prevenzione e di repressione nella legge e sotto la legge; con giudici alla legge soltanto soggetti: consapevoli, come tanti lo sono stati eroicamente testimoniando con il loro sacrificio, che grande è la missione ad essi conferita dalla costituzione e dalle leggi, assolutamente indipendente la loro essenziale funzione di giustizia».

Proprio la parola “giustizia” o meglio il senso di impotenza nel non poter fare giustizia, diviene il tormentone del nuovo anno a Torino, dove nella notte tra il 2 e il 3 gennaio suor Rosangela, al secolo Silvana Gasperini, viene strangolata nella sua stanza al pian terreno dell’istituto Pro Infantia Derelicta. L’istituto, fondato nel 1907 ai piedi della collina, da quasi 80 anni offre «ricovero immediato e provvisorio» all’infanzia bisognosa. Un’istituzione per la città, con i suoi ventimila piccoli ospiti annotati sui registri. Ogni nome una storia (il più delle volte drammatica) che è parte della storia di Torino. Pagine a volte segrete, quasi sempre tenute nascoste.

Per quattro anni la polizia insegue la pista degli zingari, ma alla fine due ragazzini rom di 12 e 14 anni vengono prosciolti, assieme al padre, finito in carcere, già una settimana dopo l’assassinio. La vittima è Silvana Gasperini, 37 anni, entrata in convento quando ne aveva diciotto. È originaria di Cividate al Piano, 4 mila abitanti, ad una ventina di chilometri da Bergamo. Il padre, Giovanni Gasperini, è emigrato in Svizzera quando lei aveva soltanto cinque anni e per questo l’aveva affidata a un istituto religioso elvetico per gli studi. Raggiunta la maggiore età, la ragazza aveva annunciato alla famiglia di aver maturato la decisione di prendere il velo e di voler tornare in Italia.

L’Ordine terziario francescano è una sua scelta precisa, visto che Silvana ama molto i bambini, soprattutto quelli soli ed emarginati. Dopo essere rimasta per qualche mese nella casa madre di Susa, viene trasferita in via Asti, a Torino. E come ricorda la zia Emma «era entusiasta del suo lavoro e anche quando era con noi, non faceva che parlare dei suoi bimbi che l’attendevano all’istituto».

Nel 1972 perde il babbo Giovanni, che per anni ha lavorato come cuoco in un grande albergo; nel 1979 se ne va anche mamma, Massima Vezzoli, altro talento ai fornelli. Le rimangono un fratello in Svizzera, gli zii e i cugini nella Bergamasca.

Il 1986 sembra annunciarsi come un anno trionfale, per l’Italia intera e in particolare per Torino, che quell’anno orgogliosamente saluterà il Nobel per la medicina assegnato a Rita Levi Montalcini, neurologa, senatrice a vita e donna di grande spessore morale, che ci ha lasciati alla fine del 2012, a 103 anni. La sera del 2 gennaio, intorno alle 23.30, suor Rosangela viene vista per l’ultima volta in vita dalla madre superiora, suor Armida. Dopo i saluti si ritira nella sua stanza e si mette a letto.

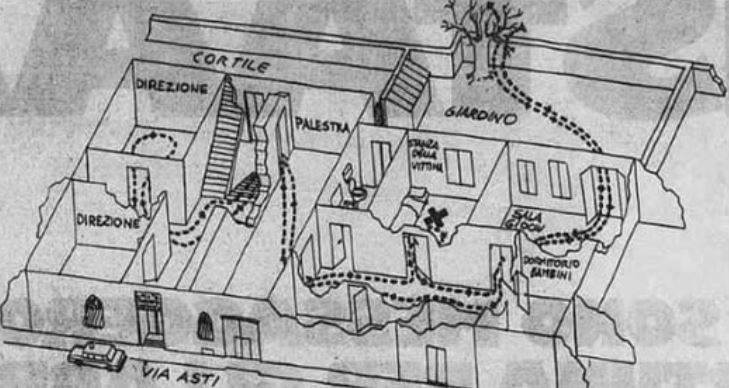

Sono circa le due del mattino quando i malviventi (si presume almeno due persone) si introducono nello stabile, vanno nell’ufficio della direzione e scassinano la serratura della scrivania: nel cassetto sono contenute circa 400 mila lire. Poi, vanno nella stanza dove dorme suor Rosangela per prelevare anche il salvadanaio che contiene i risparmi dei bambini. Cercano probabilmente dell’oro che non trovano. La religiosa si sveglia e prova a chiedere aiuto, ma uno dei malviventi le mette una mano sul collo e con l’altra le schiaccia la testa sul cuscino per impedirle d’urlare. La sequenza non dura probabilmente più di trenta secondi: quanto basta al complice per rovistare nei cassetti, prendere il salvadanaio e un borsello di proprietà della francescana contenente 200 mila lire. Poi i malviventi fuggono.

Il delitto viene scoperto alle 7. Una “sorella” scende al pian terreno e nota la porta della direzione aperta, la serratura scassinata. Avverte la superiora che a sua volta esce dalla palazzina, suona il campanello di un vicino per chiedere aiuto: «Ci sono i ladri, chiami la polizia». L’uomo accorre alla Pro Infantia, mentre la moglie compone il 113. Intanto, tutte le suore scendono nell’ingresso, ma all’appello manca suor Rosangela, la cui camera è accanto a quella dei bambini. La superiora chiede all’addetta alle pulizie, appena giunta al lavoro, di andarla a chiamare: forse è rimasta addormentata. La donna sale i sette gradini che separano la palestra e gli alloggi, percorre il breve corridoio ed entra nella camera della monaca: Silvana Gasperini è bocconi sul letto, la camicia da notte strappata. Un urlo. Accorrono tutte le religiose. Un’altra telefonata al 113: «Hanno ucciso una suora».

Arrivano le volanti della Mobile, il vicequestore Sassi, il capo della Omicidi Faraoni. Mentre la Scientifica cerca impronte digitali, il professor Baima Bollone chiede che il corpo venga trasferito all’istituto di Medicina legale. I risultati non tardano ad arrivare: la donna è stata soffocata tra le due e le tre di notte. I cronisti accorrono sul posto e Marco Neirotti ripercorre quell’orrenda notte, a partire dal percorso fatto dai malviventi per entrare nell’istituto: «…Qualcuno piomba nella stanza. È lotta, la camicia da notte a brandelli, un braccio piegato dietro la schiena, mani alla gola. La soffocano, la buttano sul letto, il volto sul cuscino. Rovistano nella camera, trovano una busta con qualche contante. Se ne vanno. Lei, sul letto, a faccia in giù» (La Stampa, 4 gennaio 1986).

Al collega Ezio Mascarino non sfugge il pullman sul quale vengono caricati i bimbi e qualche suora, diretti alla casa madre di Susa, lontano da questo scompiglio: «La palazzina si svuota. Nell’alloggio ravvivato da colori, giocattoli, disegni, regali, resta la scritta sopra l’ingresso alla stanza dei piccoli: “Il bimbo è un tesoro che Dio ci regala”. I sigilli chiudono il disordine violento della stanza di suor Rosangela: tre metri per quattro, un letto, una scrivania, un armadio e un comò. Sulla porta una cartolina proveniente da Loano e una decalcomania che dice “torno subito”» (La Stampa, 4 gennaio 1986).

Nel giro di 48 ore, gli investigatori danno un nome ai malviventi: con l’accusa di omicidio e “per avere indotto un minore a commettere reati”, finisce in carcere Miograd Nikolic, 34 anni, zingaro originario di Zagabria. Assieme a lui vengono fermati e trattenuti al Ferrante Aporti due dei suoi tre figli: Boban che dice di aver 13 anni (ma a lui gli uomini della Mobile non credono e pensano che ne abbia un paio di più) e Nenado, che presumibilmente di anni ne ha 12. Gli uomini della Mobile confermano ai giornalisti: «Sono loro. Elementi, indizi, che però, concatenati gli uni agli altri, portano a deduzioni logiche, per noi convincenti».

Quella notte, Nenado e Boban si sarebbero introdotti nell’istituto e uno di loro sarebbe l’assassino della monaca. Il padre è gravemente indiziato dei reati di cui agli articoli 111 (determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile), 575 (omicidio), 628 (rapina) del codice penale. È la prima volta che la Procura torinese chiede di applicare l’articolo 111 che recita: «Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale risponde del reato da questa commessa, e la pena è aumentata».

Non ci sono documenti che provino l’età dei ragazzi: secondo gli uomini della Mobile, Boban ne ha sicuramente almeno un paio di più di quelli che dichiara: lo dimostrerebbe la corporatura di uomo quasi fatto. «Gli zingari ne dichiarano meno – spiegano dalla questura ai giornalisti – perché sanno che sotto la soglia dei 14 un minore non è punibile. Quella è gente allenata a mentire e a negare sempre. Anche i bambini sono già addestrati sin da piccoli a rubare e crearsi alibi. Basti dire che Nenado, il ragazzo più giovane, fermato nel giugno ’85 per l’ennesimo furto, aveva dichiarato di avere 10 anni. Oggi, invece, afferma di averne 12. Non sa più nemmeno lui che bugie racconta, tante ne dice».

Il professor Torre dell’Istituto di medicina legale aggiunge: «È possibile stabilire l’età dei ragazzi con un’approssimazione addirittura di qualche mese. Il metodo più efficace è quello della radiografia panoramica dei denti. Dall’analisi dello sviluppo dei denti, delle gengive e delle radici si ottengono ottimi risultati. Un altro buon sistema deriva dall’esame dei nuclei di ossificazione del polso. Pure il polso è un calendario molto preciso dell’età dell’uomo».

La perizia viene eseguita su Boban e l’esito è che possa avere sui 14 anni, uno più o uno meno. Ma li ha già compiuti, oppure no? Dettaglio fondamentale, in caso di imputazione per omicidio. Intanto, il fermo dei tre scatena una sorta di psicosi anti-nomadi in città. Soprattutto nell’area nord: sui giornali si parla addirittura di una petizione partita da corso Taranto da presentare al sindaco Cardetti con in calce cinquemila firme. Lo si invita a «prendere provvedimenti contro gli slavi accampati in strada dell’Arrivore». Ma la voce risulta essere priva di fondamento, come confermano dall’ufficio stranieri del Comune: «Una petizione c’è, ma non ha niente a che vedere con la tragica vicenda della suora della Pro Infantia. La petizione risale all’anno scorso, fu sottoscritta da circa duemila persone, non chiedevano misure xenofobe ma soltanto che non venisse aperto quell’accampamento nel marzo 1985».

A mettere gli investigatori sulle tracce dei nomadi è il fatto che proprio Nenado, la sera del 31 dicembre, dopo essere stato sorpreso a rubare in un appartamento di corso San Maurizio finisca in custodia nell’istituto della suore in via Asti, come avviene di prassi nei casi di reati compiuti da minori di 14 anni. Ed è proprio suor Rosangela ad occuparsene: il ragazzino fa la doccia, poi la religiosa gli consegna dei vestiti puliti e lo rifocilla con caffelatte e biscotti. Il giorno successivo il piccolo rom si dà però alla fuga: scappa da una finestra di un locale accanto alla stanza della religiosa. Si lascia scivolare nel giardino interno e da qui, salendo su una scala appoggiata al muro di cinta, salta sul selciato del cortile di un condominio di corso Quintino Sella.

Due notti dopo, i ladri che si introducono nell’istituto delle suore percorrono la stesso percorso, ma a ritroso. Una casualità? O è stato lo stesso minore a fare da “basista” indicando come arrivare e cosa rubare nella stanzetta della suora francescana? Di certo si sa soltanto che i ladri conoscono la pianta dell’edificio, sanno dov’è ubicata la direzione, dove si tiene il danaro. In effetti, una suora francescana non può averlo con sé e l’unica depositaria è la superiora. E, ancora, come ipotizza Marco Neirotti: «È facile scoprire quell’insolito itinerario, fra alberi e muri, percorrendolo dall’interno verso l’esterno, quasi impossibile scoprirlo dalla strada» (La Stampa, 8 gennaio 1986).

Papà Nikolic viene fermato sabato 4 gennaio nel campo di via Paolo Veronese mentre si nasconde in una baracca non sua. Qualche ora prima i poliziotti hanno trovato anche i due ragazzi. Fra il sabato e la domenica, alla ricerca della refurtiva, vengono setacciati una decina di campi che circondano la città e danno ospitalità ad un migliaio di nomadi. Non si trovano tracce del salvadanaio e neppure del giocattolo che una benefattrice aveva regalato all’istituto e che era ancora imballato nella sua scatola. Un tassello quest’ultimo che avvalorerebbe la tesi che davvero all’assassinio abbia partecipato un ragazzo. I due fratellini vengono interrogati dal procuratore del tribunale dei minori Fornelli, ma continuano a negare. Parlano tutt’al più del loro accampamento, delle persone che ci vivono. Il più piccolo racconta anche della fuga dall’istituto. Ripetono: «Siamo sempre stati con i parenti».

Il magistrato ordina una serie di perizie e ricerche, coinvolgendo anche un botanico. Gli assassini per entrare nell’istituto sarebbero passati dal giardino sul retro del fabbricato. Tracce di questo passaggio potrebbero essere rimaste addosso agli abiti. Particolare attenzione il medico legale Baima Bollone la riserva invece alle unghie dei giovani, alla ricerca di eventuali e microscopici lembi di pelle. Inutilmente, però. Chi ha agito sulla scena del crimine indossava probabilmente i guanti: non esistono infatti impronte digitali su oggetti e mobili che non siano quelle di suor Rosangela e dell’addetta alle pulizie.

Mercoledì 8 gennaio nella parrocchia di Nostra Signora del Santissimo sacramento di via Casalborgone, a poche centinaia di metri dall’istituto dove suor Rosangela è stata uccisa, si tengono le esequie. La cerimonia è celebrata dall’arcivescovo Severino Ballestrero, le cui parole risuonano nella chiesa affollata di gente: «La morte è sempre sconfitta perché la vita offerta a Dio è sempre vittoriosa. E questa creatura visitata dalla morte in modo tanto tragico non è sconfitta, ma vittoriosa nel suo Signore».

Nelle prime file di banchi ci sono i parenti della religiosa giunti da Bergamo e dalla Svizzera: zia Emma con cui Silvana era vissuta per tanti anni, da quando i genitori si erano trasferiti a Ginevra, la zia Rina, moglie del fratello del padre, anche lei una seconda mamma, eppoi il fratello Innocente, i cugini e i cuginetti. In fondo alla chiesa ci sono i ragazzi e le ragazze che con suor Rosangela sono cresciuti: Renata, Giuseppe, Stefano, Tina. Hanno sedici, diciotto, vent’anni. Al cronista di Stampa Sera (8 gennaio 1986) dicono: «Rosangela era una brava suora, simpatica, si dedicava a noi come fossimo tutti suoi figli. E quando proprio la facevamo arrabbiare fingeva di offendersi. Se qualcuno di noi piangeva, trovava sempre il modo per consolarlo».

Al termine della funzione religiosa la salma viene trasportata al cimitero di Cividate al Piano per essere tumulata, mentre al dolore che ha turbato la Chiesa torinese, si unisce anche Giovanni Paolo II. Il pontefice invia un telegramma, attraverso il segretario di Stato, cardinal Agostino Casaroli, in cui «esprime la sua viva deplorazione per l’inaudito crimine ed eleva al Signore fervide preghiere per l’eterna felicità dell’anima della vittima e impartisce di cuore ai famigliari, alle suore della casa “Pro Infantia Derelicta” di Torino e ai presenti al sacro rito la confortatrice benedizione apostolica, segno della sua intensa partecipazione al dolore».

Dopo 17 giorni di camera di sicurezza, padre e figli tornano in libertà. Il giudice istruttore Oggè, ritiene che «non esistano sufficienti prove sulla loro partecipazione all’assassinio». In effetti, gli indizi messi insieme dalla polizia contro i tre Nikolic sono labili. Manca una prova risolutiva. Nessuno ha assistito al delitto, nessuno ha visto gli zingari entrare nell’edificio di via Asti passando dal retro (in pratica da corso Quintino Sella) e nessuno li ha visti allontanarsi. Infine, non ci sono impronte digitali all’interno dell’istituto e nel campo di via Veronese, dove vive la famiglia Nikolic, non si trovano tracce della refurtiva, a partire dal salvadanaio sottratto dai ladri nella stanza della suora. Per il sostituto procuratore Francesco Fassio, che coordina le indagini, la pista che porta all’ambiente dei nomadi resta comunque la più valida e per evitare che il Nikolic possa allontanarsi da Torino chiede al giudice istruttore che gli venga imposto l’obbligo di risiedere in città e di presentarsi periodicamente in questura.

Gli inquirenti non demordono e continuano a setacciare gli accampamenti alla ricerca di un indizio che fino a quel momento non è stato trovato. Raccolgono le testimonianze delle religiose e in particolare quella della madre superiora, che racconta della sera del 31 dicembre quando due agenti avevano accompagnato lo zingarello all’istituto: «Era quasi l’una di notte, l’ho ricevuto nel mio ufficio, quello dove i ladri hanno poi rubato i pochi soldi che avevamo. Le solite formalità: nome, cognome, età. Siamo rimasti assieme pochi minuti. Gli ho chiesto cosa avesse combinato. Si è messo a piangere. Ho domandato se aveva fame, se voleva qualcosa. Piangeva e diceva che voleva andare a casa. Gli abbiamo offerto una tazza di latte. Poi ho chiamato suor Rosangela. L’ha abbracciato e gli ha mormorato di stare tranquillo, che era con tanti amici. Lo abbiamo accompagnato a letto».

Il giorno dopo il ragazzino gioca con altri bambini. Pranza con loro. Ancora suor Armida: «Era il primo dell’anno, erano rimasti nell’istituto solo 18 ragazzi. Quella notte, quando suor Rosangela è stata uccisa, due dormivano con lei nell’ala del nido, gli altri nelle stanze del primo piano, sopra la cappella e i nostri uffici… Non posso credere che un ragazzo, quel ragazzo, abbia commesso un crimine così atroce. Negli anni del nostro servizio, accanto agli emarginati, ai diseredati, ai bimbi soli e abbandonati, abbiamo conosciuto e vissuto tante tragedie. Ma non posso credere a tanta malvagità».

Dal campo dei nomadi, dove vive la famiglia Nikolic, confermano ai giornali: «Rubiamo, questo sì, ma non uccidiamo mai. Miograd non può aver fatto questa brutta cosa». E, aggiunge la moglie Luibiza: «Mio marito e i miei figli sono innocenti. Miograd odia la violenza».

Per la Mobile, il nomade avrebbe, invece, un passato tutt’altro che rassicurante e precedenti con la giustizia: «Anni fa è stato coinvolto in un fatto di sangue: un omicidio avvenuto al confine tra le province di Nuoro e Sassari, in un campo di zingari». Tanti piccoli indizi, sommati alle contraddizioni in cui cade Miograd Nikolic, non sono sufficienti al giudice istruttore per chiedere il suo rinvio al giudizio.

Nel maggio del 1990, Torino vive fra le polemiche per il nuovo Stadio delle Alpi: monumentale impianto da 69.041 posti a sedere, nato per accogliere il gruppo C del campionato mondiale di calcio Italia 90. In quello stesso mese, la dottoressa Masia chiude il caso con una stringata sentenza di proscioglimento. Con riferimento alle contraddizioni del padre scrive che «nulla esclude che siano da ricondurre non al sentirsi egli giustamente inquisito per quel gravissimo fatto, ma per il timore e la diffidenza di quel nomade verso l’autorità. Anche perché è facile che egli avesse ragione di temere per qualcos’altro».

Così Miograd Nikolic e i suoi figli escono definitivamente dalla scena del delitto di via Asti e il caso si aggiunge ai tanti altri rimasti insoluti. Per dirla alla Sherlock Holmes: «A volte i metodi deduttivi ti fanno scoprire la verità, poi certe osannate tecnologie finiscono per lasciare impuniti i colpevoli».

L’intuito porta ad individuare nei tre nomadi i potenziali assassini, ma le diverse perizie svolte dai tecnici incaricati dal tribunale non aiutano a provarne la colpevolezza. Punto e a capo.

Intanto dalla tragica notte di suor Rosangela, rimasta senza un colpevole, passano 14 anni, e nessuno la ricorda più. Eppure nell’aprile del 2000 sui giornali si torna a parlare della sfortunata suora. Non per la riapertura del caso da parte della magistratura, ma perché il re dell’horror Dario Argento pare si sia ispirato alla tragica vicenda per il suo prossimo film. Titolo del lungometraggio: Non ho sonno. È il quarto lungometraggio girato dal regista nel capoluogo piemontese, dopo L’uccello dalle piume di cristallo (1970), Il gatto a nove code (1971) e Profondo rosso (1975).

Argento non ha mai nascosto una certa predilezione per vie e piazze torinesi, che lui considera autentici teatri di posa all’aria aperta, capaci di imprimere suggestioni demoniache ai suoi celebri horror. La trama, secondo i bene informati dovrebbe proprio svilupparsi partendo da quel tragico 2 gennaio 1986 in cui la giovane religiosa venne strangolata. Ma sono soltanto boutade giornalistiche, visto che il regista si limita a comunicare a La Stampa di volersi ispirare ad un fatto di cronaca realmente accaduto a Torino una quindicina d’anni prima. Senza però dire quale. E nel vedere il film gli appassionati di thriller e polizieschi si rendono conto che le location sono tutte subalpine, ma non certo la sceneggiatura. I ruoli più importanti sono affidati a Max Von Sydow, Stefano Dionisi, Chiara Caselli e Rossella Falk e la trama presenta qualche analogia con Profondo rosso: pellicola del 1975 considerata una delle migliori del regista romano e di cui passa alla storia anche la colonna sonora, affidata ai Goblin, un gruppo di progressive rock, scelto da Argento dopo aver ricevuto il rifiuto dei Pink Floyd, band inglese in quel periodo impegnata nella realizzazione dell’album Wish you were here.

La trama di Argento ruota intorno alla misteriosa presenza di un serial killer che lascia sul luogo del delitto ritagli di cartone con la forma di un animale. Ogni volta diverso. Niente a che vedere con la morte di suor Rosangela, la giovane religiosa che viveva donando se stessa e la sua dolcezza ai bambini più sfortunati. Uccisa perché probabilmente aveva visto in volto i ladri che stavano fuggendo dall’istituto con poche centinaia di migliaia di lire.

Proprio in quello stesso periodo, il rimpianto di non essere riuscito ad assicurare gli assassini alla giustizia trapela dalle parole del superpoliziotto Piero Sassi che aveva seguito da vicino il caso. Intervistato nel 2001 (nel frattempo aveva lasciato la polizia ed era diventato dirigente del consorzio Sirio) aveva ammesso al cronista: «Il grande dispiacere si chiama suor Angela. Era il marzo 1986. Fermammo tre zingari, dopo un mese il giudice istruttore li scarcerò: mancanza di prove. Però, ne sono certo, gli assassini non potevano che essere loro» (La Stampa, 24 giugno 2001).

Tratto da “Storie assassine” di Piero Abrate